La mantequilla. Explorando su historia, mitos y propiedades

La mantequilla o manteca (como se denomina en algunos países sudamericanos) es un alimento apreciado por su rico sabor, así como por su versatilidad en la cocina y la repostería. A lo largo de los siglos, se ha considerado un símbolo de buena vida. Ha sido, y continúa siendo, un alimento básico en muchas culturas, y demonizado en las últimas décadas.

Su elaboración constituye una fascinante combinación de ciencia y arte, básicamente consiste en transformar una emulsión de grasa en agua (nata) en una emulsión de agua en grasa (mantequilla), donde las proteínas de la leche juegan un papel esencial como emulsionantes. Este cambio se logra batiendo la nata a una temperatura adecuada, lo que provoca que los glóbulos de grasa se unan en granos de mantequilla, mientras se separa el suero de leche. Este proceso aunque parece simple, es sofisticado y está influenciado por factores clave, incluyendo el contenido de grasa de la nata, la temperatura, la acidez y la agitación, que solo los buenos elaboradores tienen el arte de manejarlos adecuadamente.

Un poco de historia

La primera evidencia de la domesticación de animales lecheros proviene de Asia Menor, Península de Anatolia, donde se domesticaron cabras, ovejas y vacas hace unos 10.500 años. Estas especies se extendieron posteriormente a Europa tras de la migración de los ganaderos nómadas.

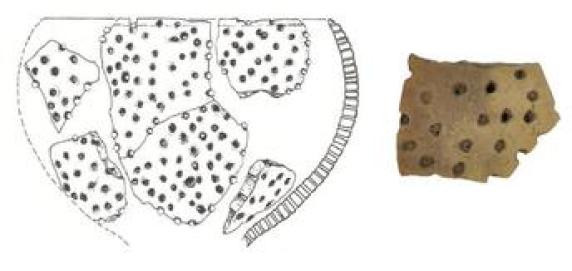

Las pruebas químicas en cerámica antigua de arcilla porosa contienen suficientes residuos para que se pueda distinguir qué tipo de grasa y proteínas se absorbieron, durante el proceso de cocción. Se ha encontrado grasa y proteínas de la leche en cerámicas que se remontan a 8.500 años. Sin embargo, se cree que la leche no se consumía en esa época debido a la intolerancia a la lactosa generalizada que tenían los adultos. Las altas cantidades de grasas lácteas encontradas en estas cerámicas sugieren que la gente consumía mantequilla, queso y yogur, en lugar de leche sin procesar, ya que esos derivados lácteos contienen muy poca lactosa y eran bien digeridos por la población, que en aquella época en la adultez, era intolerante a este azúcar. La leche era una toxina para los adultos porque, a diferencia de los niños, no podían producir la enzima lactasa necesaria para descomponer la lactosa. Afortunadamente, hace unos 7.500 años en las amplias y fértiles llanuras de Hungría, se produjo una mutación en el gen de la lactasa que permitía a los humanos producir lactasa y beber leche durante toda la vida, convirtiendo a la leche y productos lácteos en una protección frente a la hambruna y malas cosechas. Esta mutación, por selección natural, al ser ventajosa que se extendió por toda Europa.

Reliquia ceramica, origenes del queso.La presencia de restos de grasas y proteínas lácteas encontradas en fragmentos de cerámica antigua proporciona una evidencia convincente de que se elaboraba queso.

Muchos creen que los antiguos pueblos nómadas fueron los primeros en descubrir el milagro de la mantequilla. Se cree que los nómadas, al viajar largas distancias, ataban recipientes con leche a sus bestias de carga y la crema con la agitación se convertía en mantequilla. Una friso sumerio de la antigua Mesopotamia, realizado entre 2500 y 3000 años a. C., ilustra el ordeño de las vacas y, actividades que aparentan relacionadas con la elaboración de queso y mantequilla.

El descubrimiento de la fabricación de mantequilla tuvo un gran impacto en la cultura humana. La elaboración de productos lácteos transformados, como el queso y la mantequilla, proporcionaba una fuente de alimento durante todo el año.

Friso de la lechería. Museo Nacional de Bagdad (Irak)

Según el vallisoletano José Manuel Soto Guitián: “Para un griego o un romano la mantequilla era cosa de “bárbaros”. Celtas, germanos, tracios, escitas… todos usaban mantequilla,…., ni griegos ni romanos llegaron nunca a conseguir un buen producto ni mucho menos a conservarlo correctamente, pues las altas temperaturas del clima mediterráneo impedían su conservación” y “el poeta griego Anaxándrides se burla de los tracios de la costa norte del mar Egeo diciendo, entre otras cosas, que son unos “comedores de manteca” (boutyrophagoi)”. Los romanos tampoco eran muy partidarios del consumo de mantequilla, la usaban más como ungüento que como alimento.

La mantequilla cobró importancia en la Edad Media, cuando se convirtió en un producto de uso común en el norte de Europa. Aunque las clases altas la seguían considerando un alimento campesino, periódicamente también la consumían. En aquel entonces, los católicos tenían prohibido su consumo durante la Cuaresma. Muchos europeos optaban por pagar la tarifa (bula de cuaresma) impuesta por la Iglesia Católica para poder consumirla, lo que constituía una buena fuente de ingresos para la iglesia, como lo prueba el hecho que la torre de la Catedral de Ruan, en Francia, reciba el apodo de la Torre de la Mantequilla, como recuerdo de las indulgencias vendidas para financiar su construcción.

Tour du Beurre (Torre de la Mantequilla) de la Catedral de Ruan (Francia), © French Moments,

- Tipos de mantequilla según su proceso de acidificación.

La acidez de la crema de leche es muy importante, porque afecta la producción de mantequilla. Un nivel adecuado de acidez ayuda en la coalescencia de los glóbulos de grasa. Tradicionalmente, se permitía que la crema se agriera de forma natural, la nata solía recolectarse de varios ordeños, por lo que al tener varios días ya estaba ligeramente fermentada, lo que facilitaba su trasformación en mantequilla. Hoy en día, por lo general, la acidificación se controla utilizando cultivos bacterianos de lactococos. Durante la fermentación, la nata se va acidificando (se agria) a medida que las bacterias convierten los azúcares de la leche en ácido láctico. El proceso de fermentación produce compuestos aromáticos adicionales, como el diacetilo, que le confiere un sabor más intenso y más mantecoso. La mantequilla elaborada de esta forma tradicional (a partir de nata fermentada) se conoce como mantequilla cultivada o ácida.

La mantequilla hecha con crema sin fermentar se llama “mantequilla de crema dulce” - no confundir con “mantequilla dulce” que normalmente se refiere a la mantequilla que se le añade azúcar o almibar-. La producción de mantequilla de crema dulce se popularizó en el siglo XIX, con el desarrollo de la refrigeración, y el separador mecánico que hizo que la elaboración de la mantequilla de crema dulce fuera más rápida y económica de producir a gran escala.

Los europeos solemos preferir la mantequilla cultivada, mientras que la mantequilla de crema dulce predomina en Estados Unidos y el Reino Unido. Otra diferencia, a parte del sabor más intenso, de la mantequilla cultivada es que tiene el 82% o más de grasa butírica, frente a la mantequilla de crema dulce que típicamente se sitúa alrededor de un 80% de grasa. Además, a ambos tipos de mantequilla se les puede añadir sal o no, por lo que podemos encontrar mantequilla con o sin sal según el caso, y con otros aditivos.

El ghee o mantequilla clarificada, es un producto muy popular en la India y Pakistán obtenido de la mantequilla de vaca o búfala mediante procedimientos térmicos y decantación, que elimina casi la totalidad del agua y el extracto seco, dejando solo la grasa. Resultando un producto cuyo contenido en materia grasa es superior al 99% con un sabor y aroma a nuez. Tiene como ventajas una larga caducidad, y un punto de humeo muy alto, por lo resulta ideal para cocinar a altas temperaturas. Es más fácil de digerir que la mantequilla debido a la eliminación prácticamente total de lactosa y proteínas. Se usa también como cosmético por sus propiedades hidratantes y nutritivas.

Actualmente, la leche o crema destinada a la fabricación de mantequilla suele pasteurizarse para eliminar bacterias patógenas y otros microorganismos. En España, la elaboración de mantequilla a partir de leche cruda está permitida, tiene el sabor más intenso y una textura más cremosa, pero en su contra tiene un mayor riesgo de contaminación bacteriana, por lo que debe cumplir con unos estrictos requisitos de calidad y seguridad microbiológica.

La India, es el mayor productor y a la vez el mayor consumidor de mantequilla, dedicando la mitad de su producción lechera a la elaboración de ghee, el segundo productor es Estados Unidos, y el segundo consumidor Alemania.

- Una grasa con mala fama

No hay ningún alimento a excepción de la leche materna para los bebes (y solo durante los primeros meses de vida) que contenga todos los nutrientes que necesitamos. La alimentación debe ser suficientemente y variada para que nos garantice un aporte nutritivo adecuado, es decir tenemos que comer de todo y en proporciones adecuadas.

La mantequilla es grasa constituida por una mezcla de triglicéridos, que son compuestos formados por glicerina y ácidos grasos. Los ácidos grasos saturados confieren rigidez, por lo general, cuanto más dura sea una grasa más saturada será. Las mantequillas al ser grasas semisólidas son ricas en este tipo de ácidos grasos.

La mantequilla, desde el punto de vista nutricional tiene las dos caras de una moneda. Por una parte, es una fuente muy importante de vitaminas, ya que contiene cantidades sustanciales de vitaminas A y E y pequeñas cantidades vitamina K y D, calcio y fósforo. Destacando su alto aporte de vitamina A, 20 veces más que la leche entera, lo que la convierte en uno de los alimentos más ricos en este nutriente. Cabe señalar que la cantidad de vitamina A de la mantequilla, en realidad es mayoritariamente una provitamina A, beta-caroteno, y este depende del tipo de alimentación de la vaca, así como de la estación del año en que se elabore, siendo la de primavera/verano la de mayor contenido. Por otra parte, la mantequilla tiene mala fama debido a su alto contenido de grasa que lo convierte en un alimento muy energético con más de 750 kcal por cada 100 g, y además esta grasa es muy saturada el 63%, con porcentajes inferiores de moniinsaturada (26 %) y de polinsaturada (4%). Además, la mantequilla contiene colesterol (230 mg/100g) y grasas trans (2-3 g/100g). Las grasas trans se encuentran de manera natural en la grasa, la leche y los derivados lácteos de los rumiantes, que provienen la hidrogenación natural realizada por la flora bacteriana del rumen de estos animales.

La composición de la mantequilla (colesterol y grasas saturadas y trans) hace que se recomiende su consumo de forma moderada y ocasional.

Para la prevención cardiovascular, es crucial tener en cuenta no solo el consumo de grasa total, sino también elegir grasas mono y poliinsaturadas, limitando las grasas saturadas y trans.

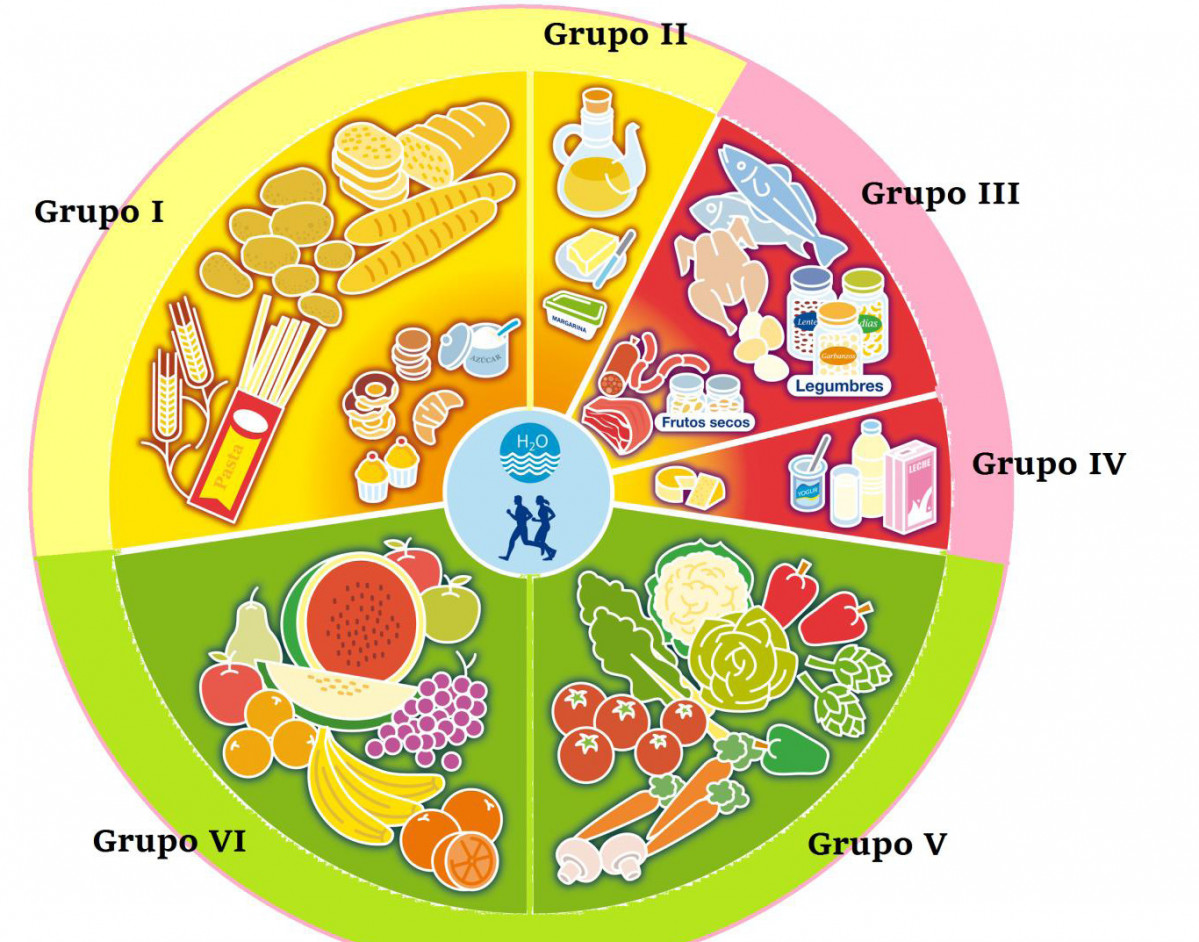

La recomendación para la población en general es que el contenido grasas saturadas de nuestra dieta no representen más del 10% y las trans el 1% de nuestra energía total. Hay diferentes formas para elegir los alimentos que consumimos de forma adecuada, uno de ellos es la “rueda de los alimentos” un recurso didáctico que fue muy utilizado en los años 70-80. La Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación ha llevado a cabo su actualización destinada a difundir en la población una manera muy visual las propiedades de los alimentos, distribuidos en 6 grupos y las cantidades que deben consumirse mediante el distinto tamaño de los correspondientes sectores.

Rueda de los alimentos.

Divide los alimentos por grupos. Grupo I.- Predominan los carbohidratos: cereales, patatas, azúcares. Grupo II.- Predominan los lípidos: mantequilla, aceites y grasas en general. Grupo III.- Aporte de proteínas: carne, huevo, pescado, legumbres y frutos secos. Grupo IV.- Aporta proteínas y calcio: productos lácteos. Grupo V.- Aporte de vitaminas y minerales: vegetales, hortalizas. Grupo VI.- Aporta vitaminas y minerales: frutas . Fuente: Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación (SEDCA)

La rueda indica los alimentos que deben de consumirse en menor cantidad o en ocasiones esporádicas, representándolos con un tamaño más reducido respecto de los de consumo frecuente. Entre estos podemos encontrar a la mantequilla en el grupo II, por lo que su uso debería ser moderado y/o ocasional, priorizando su consumo en pequeñas cantidades y en contextos de una dieta equilibrada.

- Algunas curiosidades y consejos

La FAO y la OMS en el Codex Alimentarius 2018, definen a la mantequilla como el producto graso elaborado exclusivamente con leche y/o productos derivados de la leche, con un mínimo del 80 % de grasa láctea, un máximo del 16 % de agua y un máximo del 2 % de sólidos no grasos. Aparte de la mantequilla (mínimo 80 % de grasa láctea) este Codex regula otros productos de la mantequilla, como “mantequilla tres cuartos” (con un contenido de grasa reducido del 60-62 %) y “semimantequilla” (con un contenido graso del 39-41%) y “light” (por debajo del 30%).

Para un peso determinado, si esta cantidad es de mantequilla contiene menos grasa que si es de aceite de oliva, o de cualquier otro aceite, que, por el contrario, contienen 100 % de grasa.

Cien gramos de cualquier tipo de aceite aportan más calorías que la misma cantidad de mantequilla (900 kcal el aceite y 750 kcal la mantequilla), esto se debe a que la mantequilla contiene agua y sólidos lácteos, a diferencia del aceite, que es pura grasa.

La diferencia principal entre una margarina y una mantequilla está en el contenido de vitaminas, y su composición en grasas: la mantequilla tiene más grasas saturadas y vitaminas liposolubles, mientras que la margarina suele tener más grasas insaturadas y no contiene vitaminas, a no ser que este enriquecida.

Conviene tener en cuenta que la mantequilla es un alimento graso, por lo tanto altamente energético, y que su grasa es saturada, pero que también posee un sinfín de propiedades que no se pueden obviar.

Se puede obtener mantequilla como subproducto de la elaboración de quesos a partir del suero. Las crema de leche se separa del suero mediante centrifugación o sedimentación y después se bate. Este producto tiene un menor contenido de grasa y un sabor a queso, más salado y algo más ácido. El problema es que al ser el contenido de grasa del suero bajo, se requieren unos 325 litros de suero para producir un solo kg de mantequilla de suero.

La mantequilla, por su composición química y características físicas, es resistente a la contaminación bacteriana. Por lo que se puede mantener a temperatura ambiente durante días. Sin embargo, el oxígeno, las temperaturas altas y la luz aceleran su oxidación produciendo sabores rancios, por lo que si se desea conservar periodos largos es mejor guardarla en el frigorífico, en un recipiente hermético, evitando su exposición a la luz.

Las zonas externas de las mantequillas expuestas a la luz y/o al aire, al cabo del tiempo presentan un color más amarillento; estas zonas deben eliminarse ya que su sabor es rancio

En España hay dos mantequillas con DOP: “Mantequilla de Soria” y la del “Alt Urgell i la Cerdanya”. Además, disponemos de mantequillas de gran calidad como: La mantequilla Lorenzana y la Imperial de Tineo (Asturias) que conservan el sistema tradicional de ser amasadas con el “manaser” y que se comercializan en lata; la gallega Chantada Airas Moniz de vacas Jersey, las cántabras la pasiega Jarradilla o la ecológica de Granja La Sierra de vacas frisonas, o la de leche cruda de cabra El Bucarito, Rota Cádiz, entre otras. Las consideradas por la OCU como mejores son: Únicla de Feiraco sin aditivos; Arias Mantequilla Tradicional, Mantequilla Tradicional Alipende y Bayernland Gold Buttercla, todas ellas de nata pasterizada con fermentos lácticos.

Fuentes consultadas

Salque M, Bogucki PI, Pyzel J,et al. Earliest evidence for cheese making in the sixth millennium BC in northern Europe. Nature. 2013;493(7433):522-5.

Khosrova Elaine. Butter: A Rich History . Chapel Hill, North Carolina : Algonquin Books of Chapel Hill 2016

Soto Guitian José Manuel. La mantequilla. Academia Castellana y Leonesa de Gastronomia 2020. https://www.gastronomiacyl.com/la-mantequilla/

Carrillo L, Dalmau J, Martínez JR, et al. Grasas de la dieta y salud cardiovascular. Atención Primaria 2011;43: 157e1-157e15.

Nurhan Turgut Dunford. Butter: Chemical and Physical Properties and Health Effects. Oklahoma Cooperative Extension Service FAPC-253, 2024.

Weber C, Harnack L, Johnson A, et al. Nutrient comparisons of margarine/margarine-like products, butter blend products and butter in the US marketplace in 2020 post-FDA ban on partially hydrogenated oils. Public Health Nutr. 2021;25: 1123–1130.

Autor: Miguel Pocoví

Presidente de la Fundación Grande Covián.

Catedrático de Biología Molecular de la Universidad de Zaragoza, Jubilado

Comentarios